- Типы организмов

- Отличие колониальных организмов от многоклеточных

- Виды колониальных организмов

- Происхождение многоклеточных организмов.

- Гипотеза «гастреи» Эрнста Геккеля

- Гипотеза «фагоцителлы» И.И.Мечникова

- Гипотеза «плакулы» О.Бючли

- Гипотеза синзооспоры А.А.Захваткина

- Гипотеза «целлюряризации» Хаджи

- Гипотеза «фагоцителлы» А.В. Иванова

- Колониальные гипотезы происхождения Metazoa.

Типы организмов

Одноклеточные:

- организм состоит из одной клетки;

- органы и ткани отсутствуют;

- питание происходит путём фаго- и пиноцитоза;

- поддерживают гомеостаз.

|

Фагоцитоз – процесс активного захватывания и поглощения живых и неживых частиц. |

|

Пиноцитоз – захват клеточной поверхностью жидкости с содержащимися в ней веществами. |

Колониальные:

- организм состоит из группы соединённых между собой клеток;

- клетки имеют схожее строение и выполняют схожие функции.

Многоклеточные:

- организм состоит из большого количества клеток, сильно дифференцированных по строению и функциям;

- имеются ткани, органы и системы органов;

- сложный обмен веществ и энергии, система гомеостаза.

Итак, колония – это некоторое подобие многоклеточного организма, состоящее из клеток одного или разных типов. То есть они либо слабо дифференцированы (никакого разделения на ткани здесь не наблюдается), либо же вовсе неотличимы друг от друга (как, например, у некоторых видов зелёных водорослей и инфузорий).

Колонии образуются путём бесполого размножения: в этом случае дочерние клетки не отделяются от материнских, а остаются как бы «приклеенными» к ним.

Отличие колониальных организмов от многоклеточных

Так в чём же основное отличие колониальных организмов от многоклеточных?

Ключевое отличие заключается в более низком уровне целостности колонии по сравнению с «полноценной» многоклеточной особью. Например, на какой-то внешний раздражитель отреагирует не вся колония (как единое целое), а лишь отдельные её клетки, которых этот раздражитель непосредственно коснулся.

Кроме того, у колоний более низкий уровень дифференциации клеток, чем у многоклеточных (а тканей и тем более органов у них ещё и близко нет).

Виды колониальных организмов

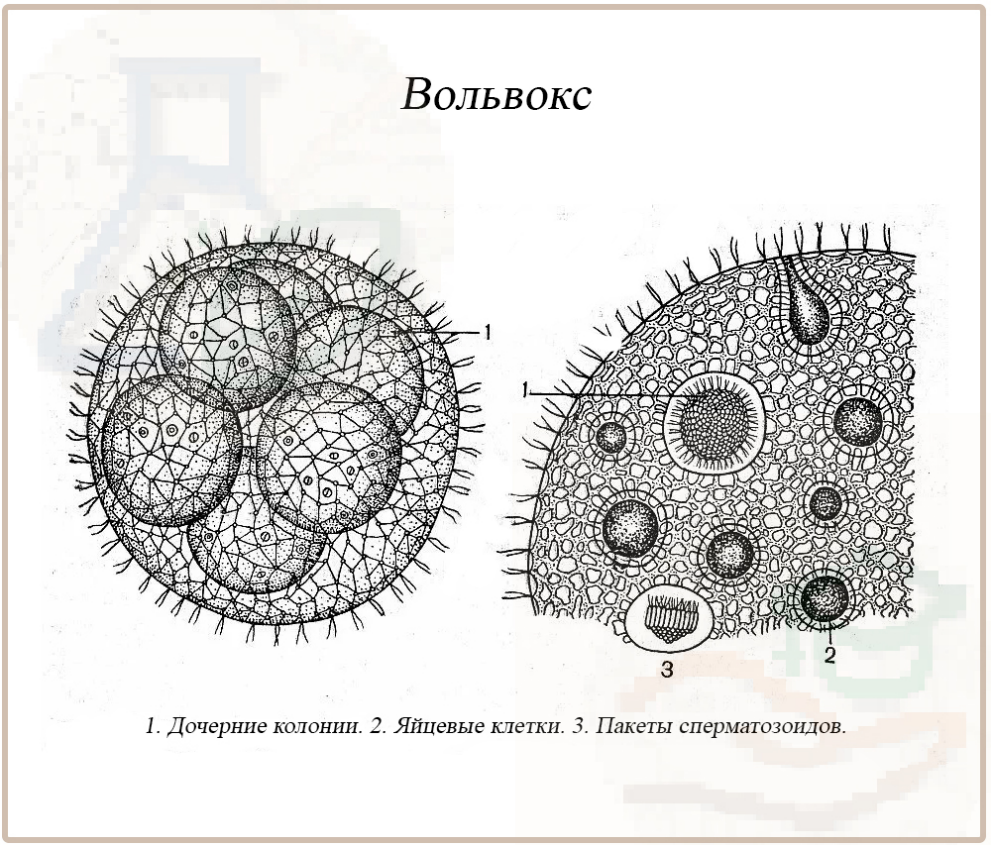

Самым сложно организованным колониальным организмом считается вольвокс – представитель зелёных водорослей. Колония вольвокса представляет собой полный шар (до 2 миллиметров в диаметре), который включает до 60 тысяч клеток. При этом клетки вольвокса довольно сильно дифференцированы (по меркам колониальных организмов, конечно).

Внешний вид вольвокса

Так, по краям колонии находятся специальные клетки со жгутиками, которые отвечают за её передвижение; внутри же имеются более крупные репродуктивные клетки – они неподвижны и выполняют функцию бесполого размножения.

Помимо вольвокса, колонии образуют дрожжи, радиолярии, инфузории.

Кстати, многоклеточные организмы также способны образовывать колонии, особи которых могут быть связаны друг с другом в разной степени.

Внешний вид вольвокса

Происхождение многоклеточных организмов.

Гипотезы происхождения многоклеточности

Рассмотрению подлежат четыре гипотезы, устанавливающие разные переходные формы между протистами и низшими многоклеточными организмами:

- гипотеза «гастреи» Э. Геккеля;

- гипотеза «фагоцителлы» И.И. Мечникова;

- гипотеза «сидячей колонии» А.А. Захваткина;

- гипотеза «целлюряризации» И. Хаджи.

Первые три гипотезы связывают возникновение истинно многоклеточных организмов с колониальными жгутиконосцами, а последняя – с многоядерными инфузориями.

Гипотеза «гастреи» Эрнста Геккеля

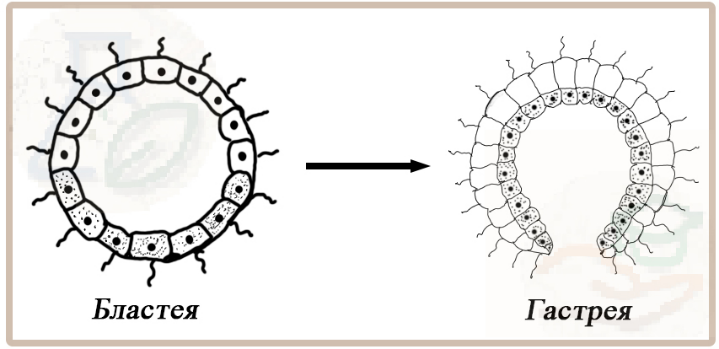

Первую колониальную гипотезу – гипотезу «гастреи» – разработал Э. Геккель (1874).

Геккель построил гастрейную теорию происхождения Metazoa, основываясь на колониях простейших (Volvox),. Эта теория принимается многими зоологами. Геккель утверждал, что отдалённым предком многоклеточных была шаровидная колония простейших.

Он опирался на данные эмбриологии, говорящие о том, что в онтогенезе внутренний зародышевый пласт (энтодерма) часто образуется путем впячивания (инвагинации) стенки однослойного зародыша (бластулы), в результате чего получается двухслойная стадия (гаструла).

Геккель полагал, что и в процессе эволюции (филогенеза) одна половина шаровидного бластулообразного организма впятилась в другую, и таким образом возникла первичная кишечная полость, открывающаяся наружу ротовым отверстием.

Такой гипотетический двухслойный организм плавал с помощью жгутиков, размножался половым путем и стал предком всех многоклеточных животных. Геккель назвал его " гастреей ".

Ее наружный слой (эктодерма) выполнял двигательную функцию, а внутренний (энтодерма) – пищеварительную.

Непосредственно от гастреи произошли кишечнополостные.

Гипотеза «фагоцителлы» И.И.Мечникова

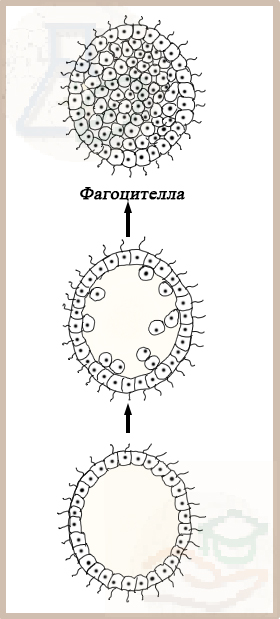

И.И. Мечников в 1882 г. опубликовал гипотезу «фагоцителлы».

Гипотеза Мечникова отличается от предыдущей лишь тем, что образование внутреннего слоя клеток шло не путем впячивания наружного пласта, а путем заползания пищеварительных клеток внутрь колонии. Такие клетки были названы фагоцитами, их скопление – фагоцитобластом, а переходная форма – фагоцителлой.

Мечников считал, фагоцитоз более примитивным, чем полостное пищеварение. Поэтому первые многоклеточные были примитивнее «гастреи» по организации и не имели пищеварительной полости и полостного пищеварения.

Эта теория находит подтверждение в ходе онтогенеза большинства губок и кишечнополостных.

У них образование двуслойной фазы развития происходит не путем инвагинации, а путем иммиграции части клеток наружного слоя в полость зародыша (бластоцель).

Такая личинка с паренхимными клетками внутри была названа паренхимулой.

Она могла возникнуть из шаровидных колоний жгутиконосцев путем иммиграции клеток внутрь колонии. При этом наружные клетки со жгутиками выполняли функцию движения (кинобласт), а внутренние утрачивали жгутики, становились амёбоидными и выполняли функцию фагоцитоза (фагоцитобласт).

Гипотеза фагоцителлы как наиболее обоснованная завоевала широкое признание и развивалась другими учёными.

Гипотеза «плакулы» О.Бючли

О. Бючли в 1884 г., развивая теорию «гастреи», предложил ее новый вариант – гипотезу «плакулы»

Бючли считал что предполагаемым колониальным предком могла быть пластинчатая колония типа современных Gonium. В результате разделения такой пластинки на два слоя возникла «плакула» (обволакивающая), а из неё, путем чашевидного изгибания – гастрея.

Бючли основывался на строении трихоплакса (Trichoplax), которое сходно с плоскими колониями жгутиконосцев. По его мнению, подобные трихоплаксу животные могли быть промежуточными между «плакулой» и «гастреей». Из нижнего слоя клеток примитивных плакулообразных организмов возникла энтодерма гастреи, а из верхнего – эктодерма.

Такая двуслойная пластинка нижней своей стороной ползала по грунту, а верхняя выполняла защитную и чувствительную функции.

Питание осуществлялось за счет того, что такой организм обвалакивал своим нижним слоем жертву и переваривал ее.

В настоящее время ученые нашли и описали морское животное трихопласт, который полностью соответствует гипотезе О. Бючли.

рic:model'_gastrula_trihoplaks

Гипотеза синзооспоры А.А.Захваткина

А.А. Захваткин (1949) предположил, что предковые колониальные простейшие имели не голофитный, а голозойный способ питания и гаметическую редукцию хромосом в онтогенезе. Его гипотезу назвали гипотезой синзооспоры.

рic:Aleksej_Alekseevich_Zahvatkin

Алексей Захваткин обратил внимание, что в жизненном цикле кишечнополостных есть чередование прогамного, сингамного и метагамного периодов. В первой фазе метагамного периода (в ходе дробления яйца), образуется множество жгутиконосных клеток. В отличие от одноклеточных, у гидроидных эти клетки объединены в непитающуюся расселительную личинку-бластулу, которую Алексей Захваткин предложил называть «синзооспорой». Он таким образом хотел подчеркнуть, что бластула фактически представляет собой множество соединённых расселительных зооспор. Затем организм начинает питаться, и в процесс деления клеток вклинивается фаза роста.

Но стоял вопрос - унаследована ли эта особенность многоклеточных от гипотетического предка или же приобретена ими независимо в ходе эволюции?

Алексей Захваткин считал, что верно первое, ее критики — что второе.

По мнению А.А. Захваткина, переходная форма должна быть сходной не с личинками современных многоклеточных, а с их взрослыми формами. Поэтому, он считал, что у гипотетического предка имелись черты современных губок, а начало ему дали колониальные сидячие жгутиконосцы.

Захваткин говорил о том, что фагоцителла отражает строение не взрослого предка многоклеточных, а расселительной личинки синзооспоры. А взрослая фаза представляла сидячую форму колониального типа, похожую на губок.

Но учёные считают данное мнение ошибочным, так как трудно допустить, что такие прикреплённые формы могли дать начало всем Metazoa.

рic:Gipoteza_sinzoospory

С так называемыми «колониальными» жгутиконосцами, сходны виды рода Вольвокс и соответственно с этим связывается происхождение многоклеточных растений.

Кроме колониальных, существуют также и полиэнергидные гипотезы происхождения многоклеточных, которые исходят из того, что предками Metazoa были полиэнергидные простейшие. Образование многоклеточности происходило путем неполного обособления составляющих энергид и превращения их в тканевые клетки.

По мнению учёных, предками Metazoa были многоядерные инфузории или другие полиэнергидные простейшие, схожие, например, с опалинами. Инфузории имеют сложное строение: клеточный рот, глотку, сократительные вакуоли с приводящими каналами, трихоцисты, мионемы и т.д. Эти дифференцированные органеллы Хаджи считал гомологичными органам многоклеточных, выполняющих сходные функции.

Гипотеза «целлюряризации» Хаджи

Гипотеза «целлюряризации» Хаджи (1963)

рic:I_Hadzhi

Основой гипотезы «целлюряризации» стали такие явления как полимеризация органоидов и сложная дифференцировка цитоплазмы у инфузорий, а также образование поколения клеток при делении многоядерного плазмодия с последующим обособление разнородных участков.

Согласно мнению И. Хаджи, из эктоплазмы инфузорий и ядер — производных макронуклеуса возникали покровные клетки (эктодерма), из эндоплазмы и ядер — производных микронуклеуса образовывалась внутренняя паренхима (энтодерма и мезодерма), а из различных органелл — органы первого многоклеточного организма.

Иначе говоря, И. Хаджи считал, что переходной формой между одно-и многоклеточными является особая форма одноклеточного организма (скорее всего инфузории). Ядра этого организма претерпевали многократные деления и вокруг каждого из них образовывалась оболочка (целлула), которая отделяла ядро и цитоплазму. И. Хаджи считал, что это могло привести сразу к образованию трехслойных многоклеточных, которые могли быть подобными Плоским червям.

рic:Gipoteza_Hadzhi

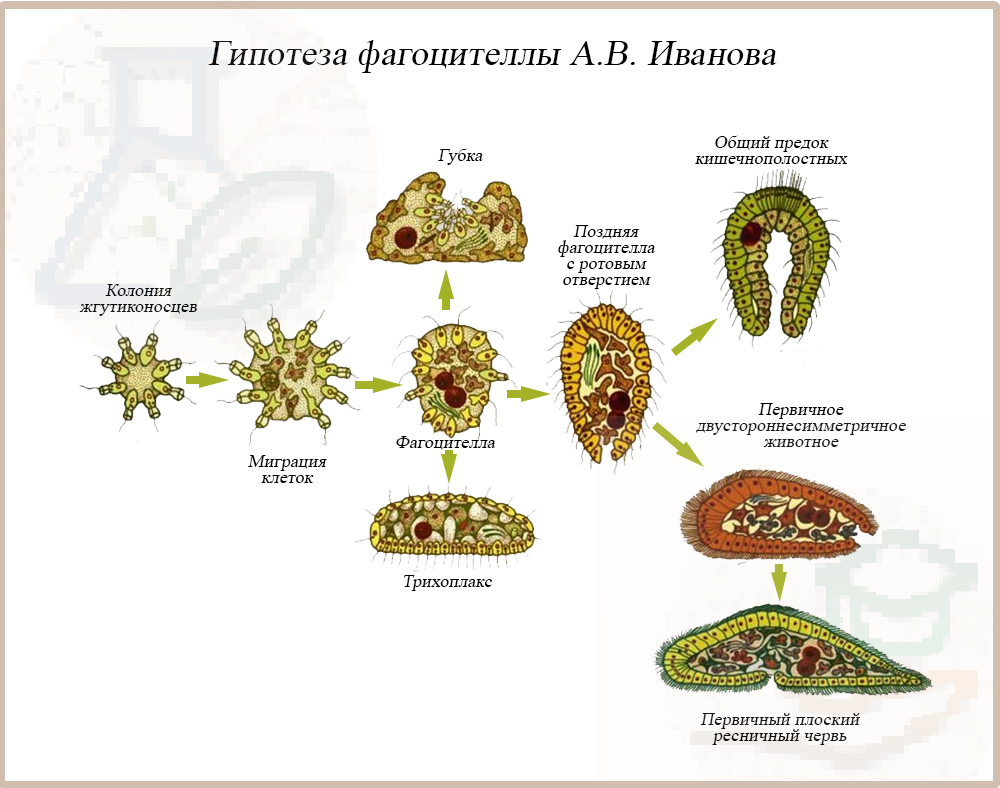

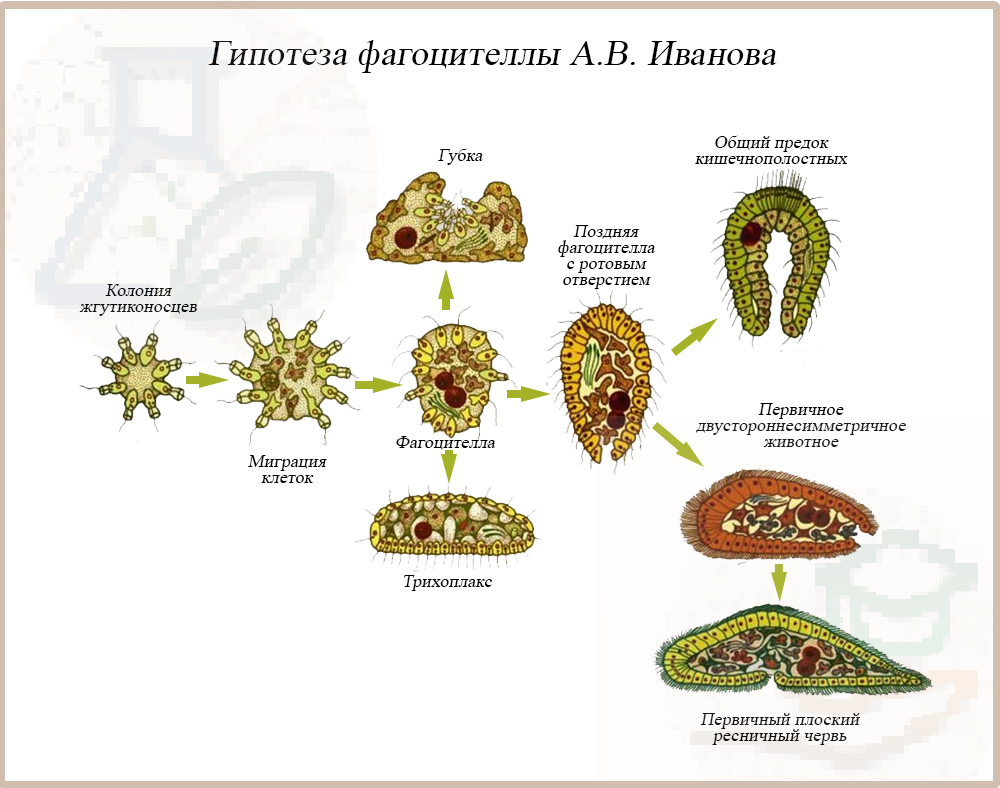

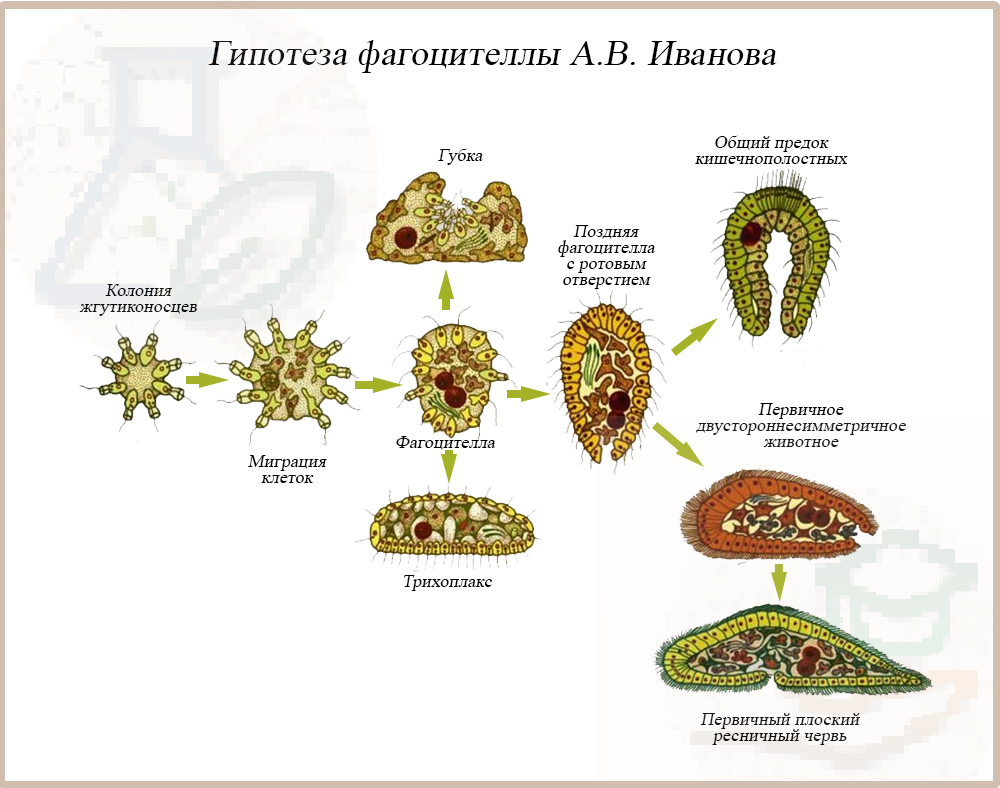

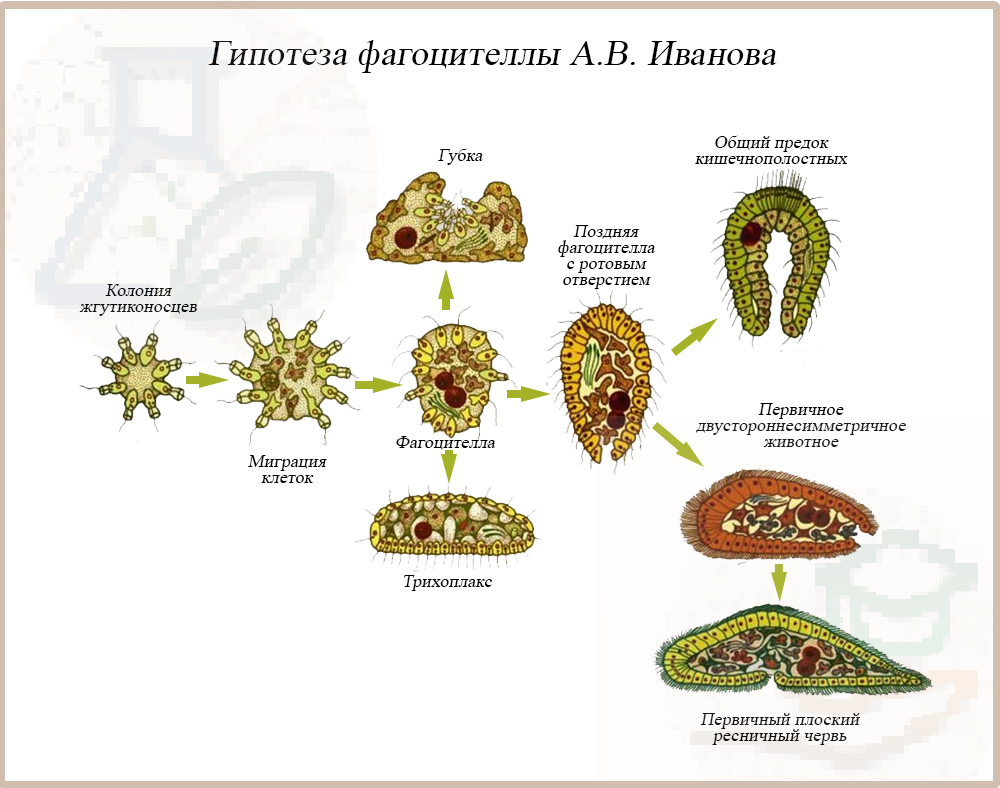

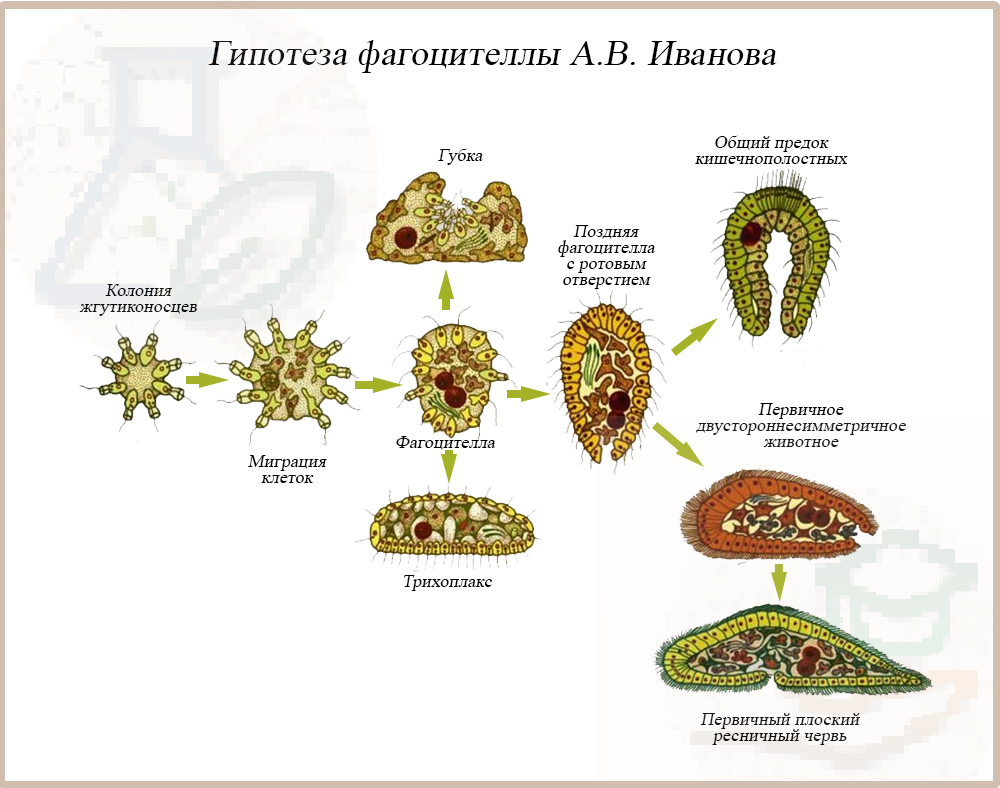

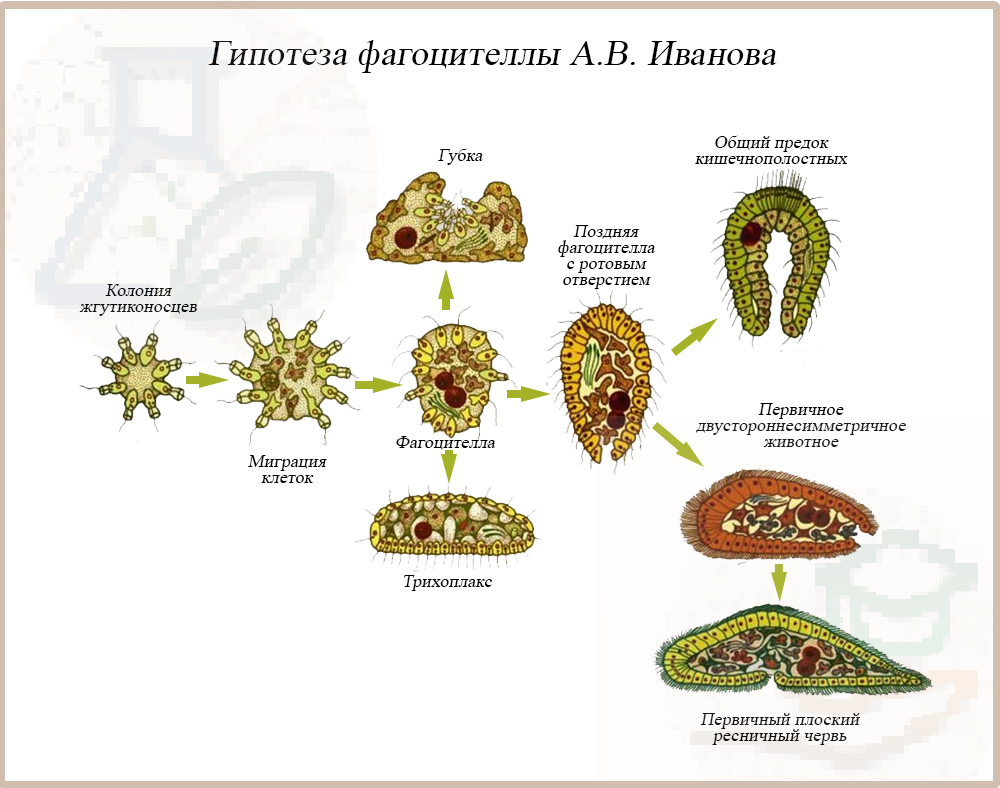

Гипотеза «фагоцителлы» А.В. Иванова

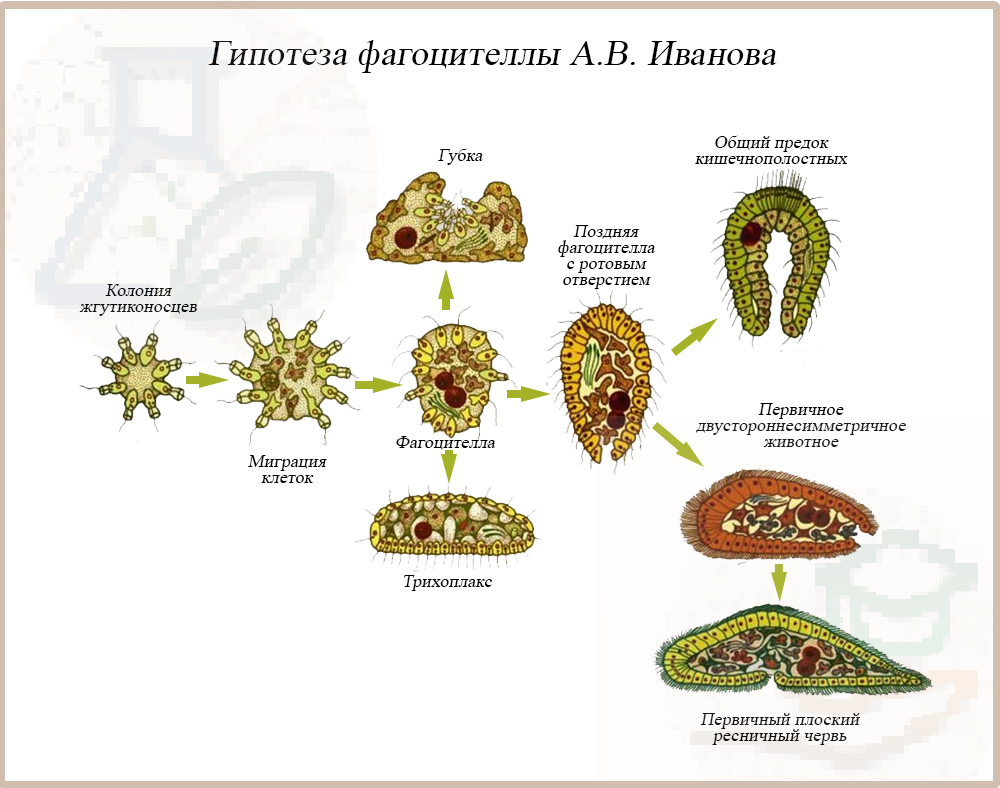

А.В. Иванов (1967) обобщил современные колониальные гипотезы.

рic:Artemij_Vasil'evich_Ivanov

За основу принял гипотезу фагоцителлы, но предложил считать предком колонию воротничковых жгутиконосцев с голозойным способом питания.

- Моделью фагоцителлы он считал трихоплакса, близкого к ней по организации и способу питания. Вначале образовалась ранняя фагоцителла с паренхимой внутри без ротового отверстия.

- При переходе к ползанию по субстрату возникли Пластинчатые, а при переходе к прикреплённому образу жизни Губки, и при этом произошло извращение зародышевых листков.

- При плавании фагоцителлы пища концентрировалась на заднем полюсе, что привело к формированию на нем ротового отверстия, и появилась поздняя фагоцителла.

- При опускании на дно и переходе к ползающему образу жизни она дала начало примитивным ресничным червям с ротовым отверстием на заднем конце тела, которое в ходе эволюции постепенно смещалось вперёд.

- У плавающих форм происходило расхождение клеток паренхимы к периферии, что привело к появлению гастральной полости и возникновению типа Кишечнополостные.

- Часть кишечнополостных осталась планктонными формами (медузы), а часть перешла к прикреплённому образу жизни и дала начало гидрозоям и коралловым полипам.

- Сегодня за основу взята теория Мечникова, доработанная Ивановым

рic:Gipoteza_fagocitelly_Ivanova

Колониальные гипотезы происхождения Metazoa.

|

Гипотеза |

Колониальный предок из Protozoa |

Процесс преобразования |

Предок многоклеточных Metazoa |

Живая модель предка |

|

«Гастреи» (Геккель, 1874) |

Бластея (однослойная шаровидная) |

Инвагинация |

Гастрея (двуслойная шаровидная со ртом) |

Гаструла и личинка кишечнополостных |

|

«Плакулы» (Бючли, 1884) |

Плоская однослойная колония |

Расслоение колонии и изгибание |

Гастрея (двуслойная со ртом) |

Трихоплакс, гаструла |

|

«Фагоцителлы» (Мечников, 1882) |

Бластея (однослойная шаровидная) |

Иммиграция |

Фагоцителла (из двух слоёв без рта) |

Личинка губок – паренхимула |

|

«Фагоцителлы» (Иванов, 1967) |

Колония воротничковых жгутиковых (без полости) |

Иммиграция |

Фагоцителла (из двух слоёв без рта) |

Паренхимула, трихоплакс |

Благодарим нашу замечательную коллегу Светлану Федонину за помощь в редакции данного материала!

Селивёрстова Алиса Андреевна

Селивёрстова Алиса Андреевна  Крылова Елизавета Владимировна

Крылова Елизавета Владимировна

Крылова Елизавета Владимировна

Крылова Елизавета Владимировна