- Процессы в пестике

- Процессы в тычинках

- Опыление и оплодотворение

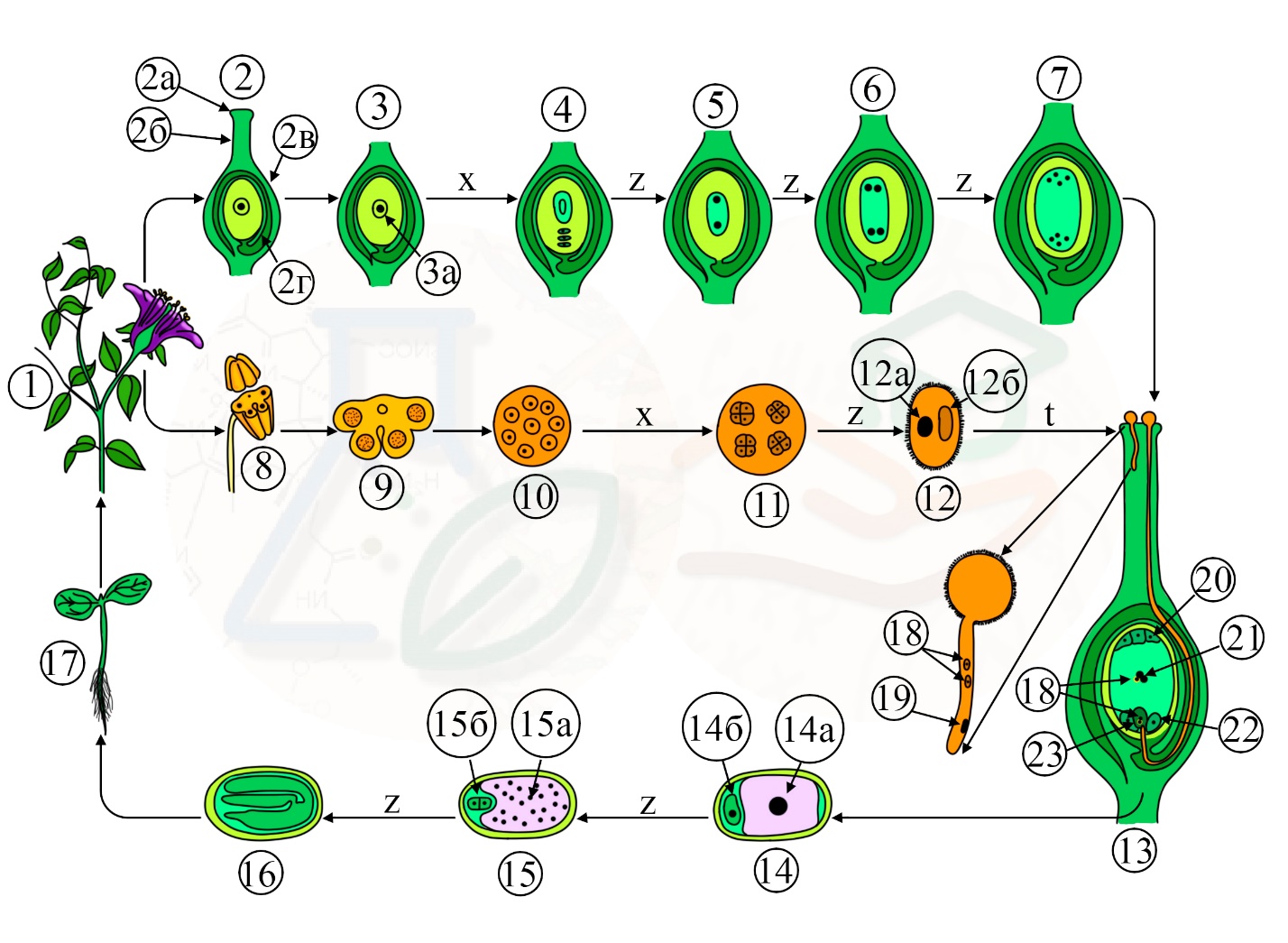

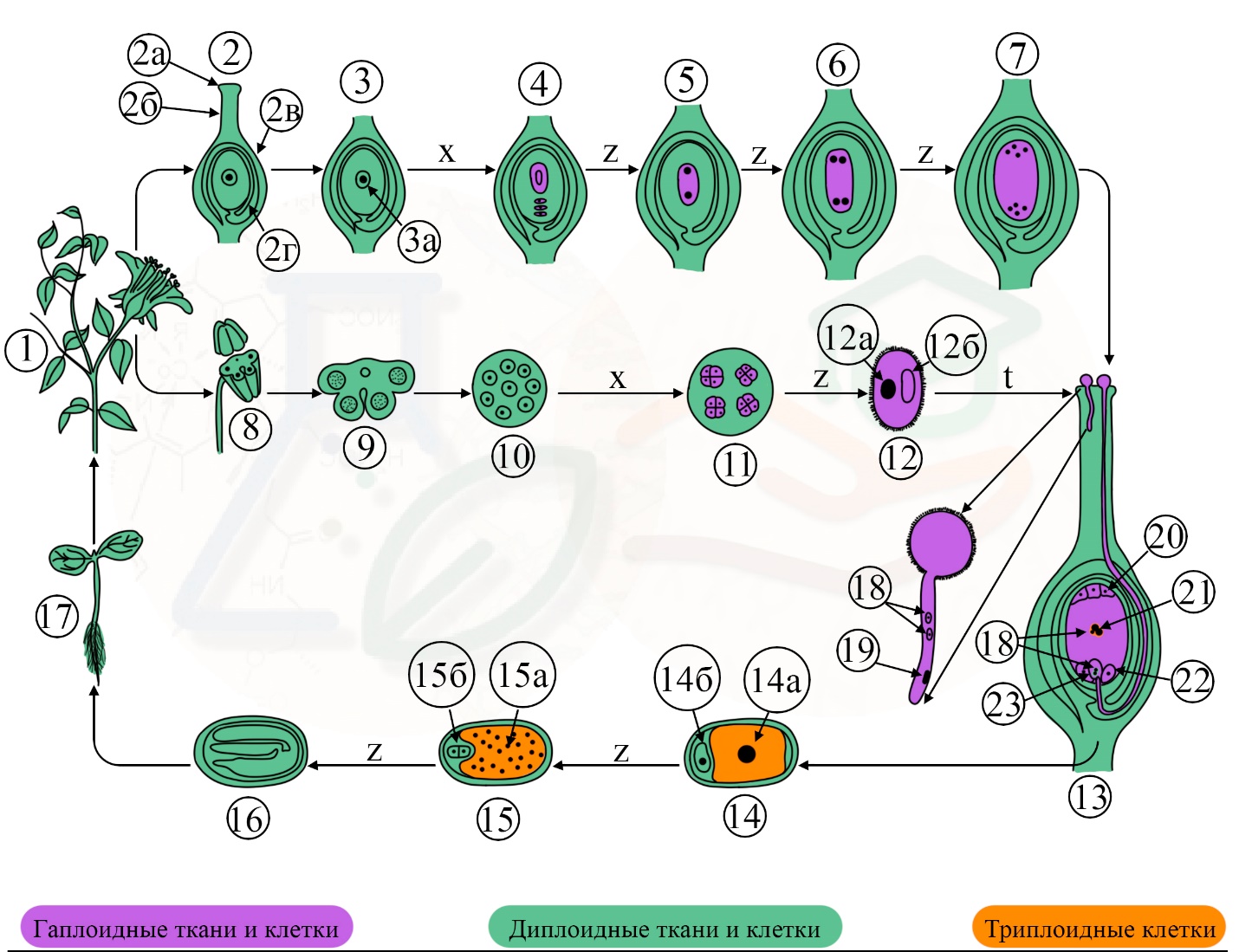

- Подробный цикл развития покрытосеменных

У покрытосеменных (цветковых), с точки зрения размножения, появились следующие ароморфозы:

1) Генеративный орган – цветок – видоизмененный спороносный побег, внутри которого развивается семязачаток, он защищен тканями цветка. Появление цветка позволило иметь больше адаптаций к разным типам опылителей (позволило развивать частные приспособления – идиоадаптации), тогда как хвойные опыляются только ветром.

2) Появление плода, способствующего защите семени до его окончательного развития, также способствует распространению семян подальше от родительских растений, что уменьшает внутривидовую конкуренцию.

3) Появление двойного оплодотворения, при котором образуется не только зародыш, но и триплоидный эндосперм – хорошо развитая запасающая ткань.

Как и у голосеменных, у покрытосеменных преобладает бесполое поколение – спорофит, а половое поколение – гаметофит полностью зависит от спорофита и развивается внутри него (внутри семязачатка развивается женский гаметофит, а пыльца – мужской гаметофит – развивается у покрытосеменных в пыльниках тычинки).

Процессы в пестике

Пестик (на схеме обозначен цифрой 2) – часть спорофита (1), в котором развивается женский гаметофит (7), поэтому иногда мы можем встретить упоминание пестика, как женской части цветка.

Большинство пестиков состоят из следующих структур:

2а – рыльце – способствует удержанию пыльцы при опылении. Благодаря рыльцу может прорастать только подходящая пыльца – от растения того же вида. Часто подавляется прорастание пыльцы этого же растения, чтобы избежать самоопыления.

2б – столбик – защищает семязачаток от проникновения бактерий и других вредоносных организмов, способствует росту пыльцевой трубки.

2в – завязь – защищает семязачаток, лежащий внутри него.

Внутри семязачатка расположены диплоидные клетки (2n набор хромосом, на рисунке обозначены цифрой 3а), из которых будет развиваться женский гаметофит.

Путем мейоза (буква x) из диплоидной материнской клетки образуется крупная гаплоидная мегаспора (набор хромосом n) и три споры поменьше.

Мегаспора трижды делится митозом (буква z), образуется восьмиядерный зародышевый мешок – женский гаметофит (7), каждая его клетка имеет гаплоидный набор хромосом.

Процессы в тычинках

Тычинки (8) – тоже часть спорофита, поэтому все их клетки имеют диплоидный набор хромосом. В них развивается мужской гаметофит – пыльцевые зерна.

Внутри пыльцевого мешка находится спорогенная ткань, как и все остальные ткани спорофита, она диплоидная (9 и 10). Путём мейоза (х) образуются четверки (тетрады) микроспор (11), в отличие от процесса в пестике, здесь образуются четыре одинаковые по размеру клетки. Каждая из них имеет гаплоидный набор хромосом. Каждая клетка этой тетрады делится митозом (z) и образуется пыльцевое зерно – мужской гаметофит (12). Он содержит два гаплоидных ядра: ядро вегетативной клетки (12а) и ядро генеративной клетки (12б).

Опыление и оплодотворение

Сформированная пыльца может разными способами попасть на рыльце пестика: с помощью ветра, воды, животных и т.д. Процесс переноса пыльцы на рыльце пестика называют опылением (t).

Подходящая пыльца начинает прорастать – формируется пыльцевая трубка, этим процессом руководит ядро вегетативной клетки (гаплоидное). Пыльцевая трубка прорастает через рыльце и столбик в завязь, к самому пыльцевходу (микропиле). Как и у голосеменных, основной задачей пыльцевой трубки является транспортировка мужских половых клеток к семязачатку.

Из генеративного ядра путем митоза формируются два неподвижных гаплоидных спермия (18), которые скатываются по пыльцевой трубке к семязачатку.

Цифрой 13 на рисунке обозначена схема двойного оплодотворения.

Женский гаметофит перед оплодотворением изменяется:

- Три клетки располагаются возле микропиле, две из них называют синергидами (22), они не будут оплодотворены, одна из них – яйцеклетка (23) будет участвовать в оплодотворении.

- Еще три клетки (20) расположены на противоположном от микропиле полюсе, их называют антиподами.

- Две клетки (21) имеют центральное положение, они впоследствии дадут начало эндосперму.

В процессе двойного оплодотворения один спермий сливается с яйцеклеткой с образованием зиготы – первой клетки нового спорофита (14б). Второй спермий сливается с двумя центральными клетками/ядрами (они могут слиться до оплодотворения спермием и образовать единую диплоидную центральную клетку), образуя триплоидный эндосперм (14а). Этот процесс можно записать следующими уравнениями:

- Одно оплодотворение: спермий (гаплоидный) + яйцеклетка (гаплоидная) = зигота (диплоидная).

- Второе оплодотворение: спермий (гаплоидный) + центральная клетка (диплоидная) = эндосперм (триплоидный).

Первая клетка эндосперма и зигота делятся митозом, образуя многоклеточный эндосперм и многоклеточный зародыш (15), ткани зародыша дифференцируются, появляются органы (16). Семя распространяется и затем прорастает в новый молодой спорофит.

Подробный цикл развития покрытосеменных

1 – спорофит с цветками (видоизмененными спороносными побегами);

2 – пестик – место образования женского гаметофита и дальнейших процессов опыления и оплодотворения;

2а – рыльце пестика;

2б – столбик;

2в – завязь;

2г – семязачаток;

3 – увеличенная завязь;

3а – материнская клетка для женского гаметофита;

4 – образование гаплоидной мегаспоры;

5 – появление двух клеток из мегаспоры путём митоза;

6 – появление четырёхъядерного женского гаметофита;

7 – появление восьмиядерного зародышевого мешка (женского гаметофита);

8 – пыльцевой мешок в разрезе;

9 – спорогенная ткань на срезе пыльников;

10 – спорогенная ткань;

11 – тетрады микроспор, полученные мейозом;

12 – пыльцевое зерно;

12а – ядро вегетативной клетки;

12б – ядро генеративной клетки;

13 – общая схема опыления и оплодотворения;

14 – зародышевый мешок после оплодотворения;

15 – развитие семени;

15а – многоклеточный триплоидный эндосперм;

15б – развивающийся многоклеточный зародыш;

16 – зародыш с вегетативными органами внутри семени;

17 – проросший из семени зародыш;

18 – спермии;

19 – ядро вегетативной клетки (пыльцевой трубки);

20 – антиподы;

21 – сливающиеся центральные клетки;

22 – синергиды;

23 – яйцеклетка;

X – мейоз;

Z – митоз;

Селивёрстова Алиса Андреевна

Селивёрстова Алиса Андреевна  Крылова Елизавета Владимировна

Крылова Елизавета Владимировна

Селивёрстова Алиса Андреевна

Селивёрстова Алиса Андреевна